Lin Olschowka

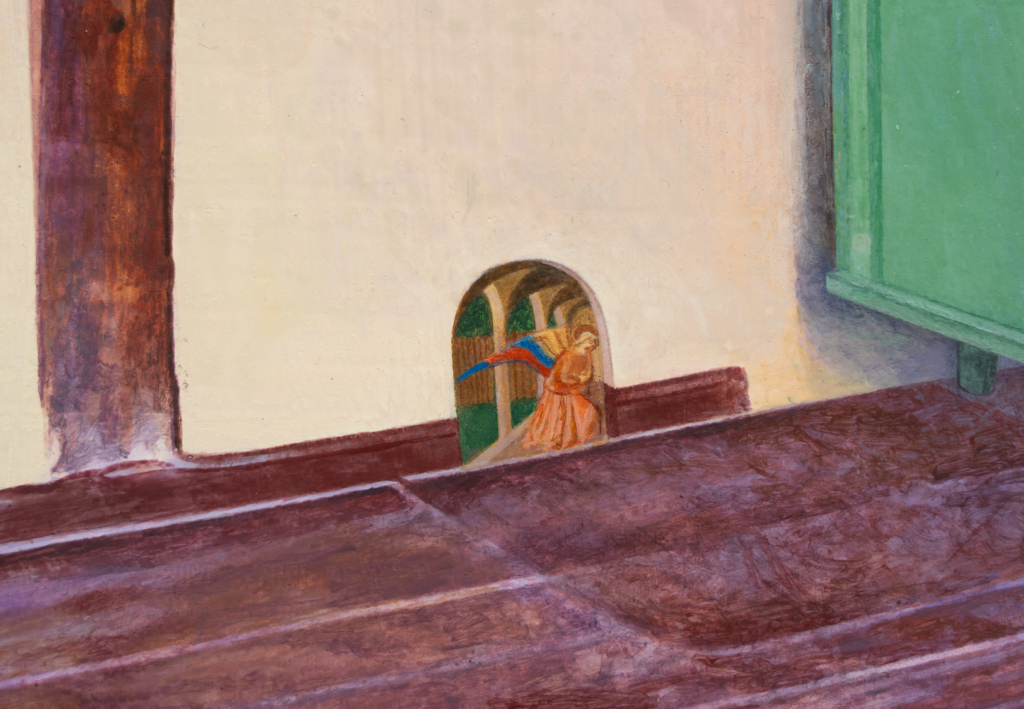

Copy of a Wall

Mit der Ausstellung Copy of a Wall zeigt der Kunstverein Friedrichshafen neue Arbeiten von Lin Olschowka, die sich mit zeitgenössischen Prozessen der Übertragung, der Wiederholung und der Transformation von Bildern beschäftigen. Wie entsteht ein Bild im Moment des Übergang, dort, wo ein Original zur Kopie wird? Im Vordergrund der Ausstellung stehen die fertige Arbeit und der Vorgang dieses Übergangs selbst, in dem sich Bedeutung verschiebt oder instabil wird. Die gemalten Bilder verweisen aufeinander und lassen offen, ob sie von einem Original ausgehen oder dieses erst im Prozess der Betrachtung entsteht.

In der Ausstellung arbeitet Olschowka malerisch mit Maßstäben und Spiegelungen. Zwei nahezu identische Gemälde eines Selbstporträts vor den Kreidefelsen auf Rügen verweisen auf die romantische Bildtradition Caspar David Friedrichs. Die subjektive Geste des Selbstporträts trifft hier auf eine Logik der Duplizierung, die eher mit industrieller Reproduktion als mit künstlerischer Einzigartigkeit verbunden ist. In der Ausstellung treffen kunsthistorische Motive, Designreferenzen und zeitgenössische Bildwelten aufeinander und werden Teil derselben Zirkulation.

Lin Olschowka, *1995 in Münsterlingen (CH), ist Malerin und lebt und arbeitet in Karlsruhe (DE). Sie absolvierte ihr Masterstudium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe (DE). Zu ihren jüngsten Ausstellungen zählen die Liste Art Fair Basel 2025 mit Windhager von Kaenel, Meyer Riegger, Karlsruhe (DE), das Rosgartenmuseum Konstanz (DE), Hamlet, Zürich (CH), sowie das Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen (CH). In ihren Malereien setzt sich Lin Olschowka mit den Themen Replik, Kontext und Funktionalität von Bildern auseinander.