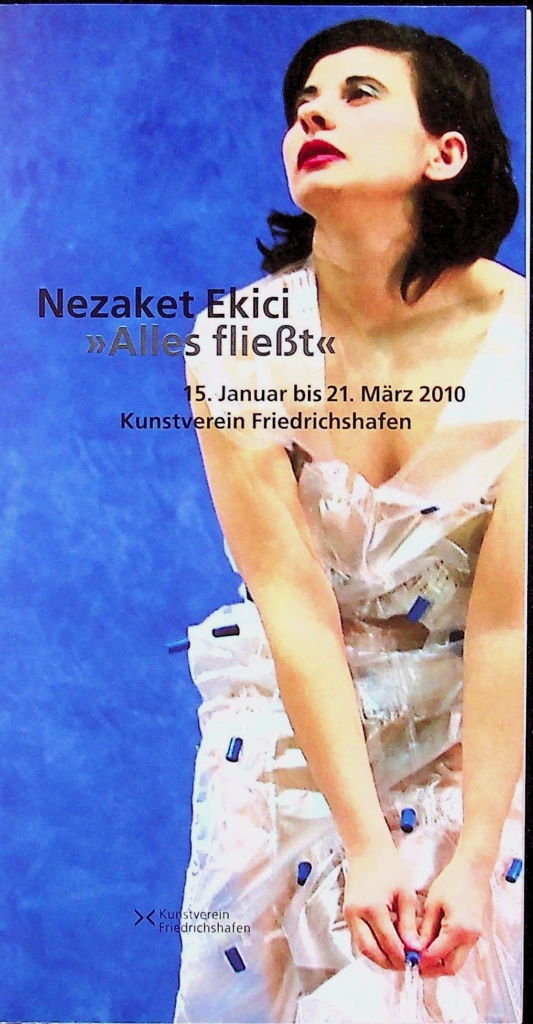

Nezaket Ekici

Alles fließt

Nezaket Ekici stammt ursprünglich aus der Türkei, wuchs aber in Deutschland auf und erlebte damit die Kultur ihrer Eltern mit dem Blick von außen. Die Frage nach der eigenen Identität, die skeptische Auseinandersetzung mit Rollenmodellen und Konventionen, die den weib-lichen Körper definieren, ihn ethnischen und politischen Vorstellungen unterwerfen, ist deshalb auch von Anfang an ein zentrales Thema ihrer Arbeit.

Aus der kritischen Beobachtung komplexer gesellschaftlicher Zusammenhänge entwickelt die Künstlerin konzentrierte Bilder, die sie in Videos, Installationen und Performances zum Ausdruck bringt. Ihr eigener Körper steht dabei im Mittelpunkt ihrer Arbeit und bildet eine dynamische Verbindung zum Publikum. Damit knüpft Ekici direkt an die feministischen Konzepte an, die von Video- und Performance-Künstlerinnen in den 70er Jahren formuliert wurden. Marina Abramovic, bei der Nezaket Ekici studierte, war eine der ersten Künstlerin-nen, die ihren Körper extremen Situationen aussetzte, um an die Grundstrukturen der mensch-lichen Existenz zu rühren und das Publikum mit ihren Performances an den eigenen Grenz-erfahrungen teilhaben zu lassen. Und auch Ekici verfolgt die Absicht, körperliche, soziale und ethnische Grenzen zu überschreiten, und geht damit nicht selten bis an ihre Grenzen des Körperlich-Machbaren. Es ist diese bewusste – äußerst disziplinierte – Grenzüberschreitung, die uns beim Anblick ihrer Performances fesselt und berührt. Und wenn das Aufbrechen von Konventionen ein anstrengender, vielleicht auch schmerzhafter Prozess ist, dann bekommen wir das bei einer Performance selbst zu spüren. Gleichzeitig entgeht die Künstlerin dem pathetischen Aspekt älterer Performance-Ansätze, indem sie den eigenen Körper in einem bewusst inszenierten, künstlerischen Kontext zu sehen gibt.

In ihrer Einzelausstellung für den Kunstverein Friedrichshafen nimmt Nezaket Ekici Bezug auf den Ort, indem sie Wasser als Lebensraum und als Körperflüssigkeit, als Naturgewalt und als musikalisches Element künstlerisch auslotet. Das geschieht in erster Linie über Performances, die hier in Form von Videos präsentiert werden. Oder – wie im Falle ihrer jüngsten Arbeit – als achtteilige Video-Installation, in der dem Medium selbst eine besondere Bedeutung zukommt. Und noch bevor wir den Bildern in dieser Ausstellung begegnen, ist es die Musik, die unsere Aufmerksamkeit gefangen nimmt. In der Kopfsonate (2009) lässt Ekici eine choreographierte Klavierkomposition entstehen, indem sie ihren Körper bildlich als Instrument einsetzt. Diese Videoarbeit entstand am Schwarzen Meer, wo die Künstlerin wie eine Nereide auftaucht, um im nächsten Augenblick wieder im Wasser zu verschwinden – allerdings nicht ohne dabei Töne hervorzurufen, die sich zu einer Melodie fügen. Die Kunstgeschichte ist voller Wasserwesen, Sirenen und Meerjungfrauen, die mit ihren Gesängen Seefahrer und andere unglückliche Abenteurer anlockten. Anders als sie tritt Ekici jedoch nicht als Verführerin auf, sondern als eine vervielfachte Figur, eine Künstlerin, welche die Töne gleichsam körperlich aus dem Wasser herausholt, immer wieder eintaucht, unermüdlich, um aus dieser durchaus mühevollen Bewegung eine klangvolle Sonate zu kreieren, die uns berührt.

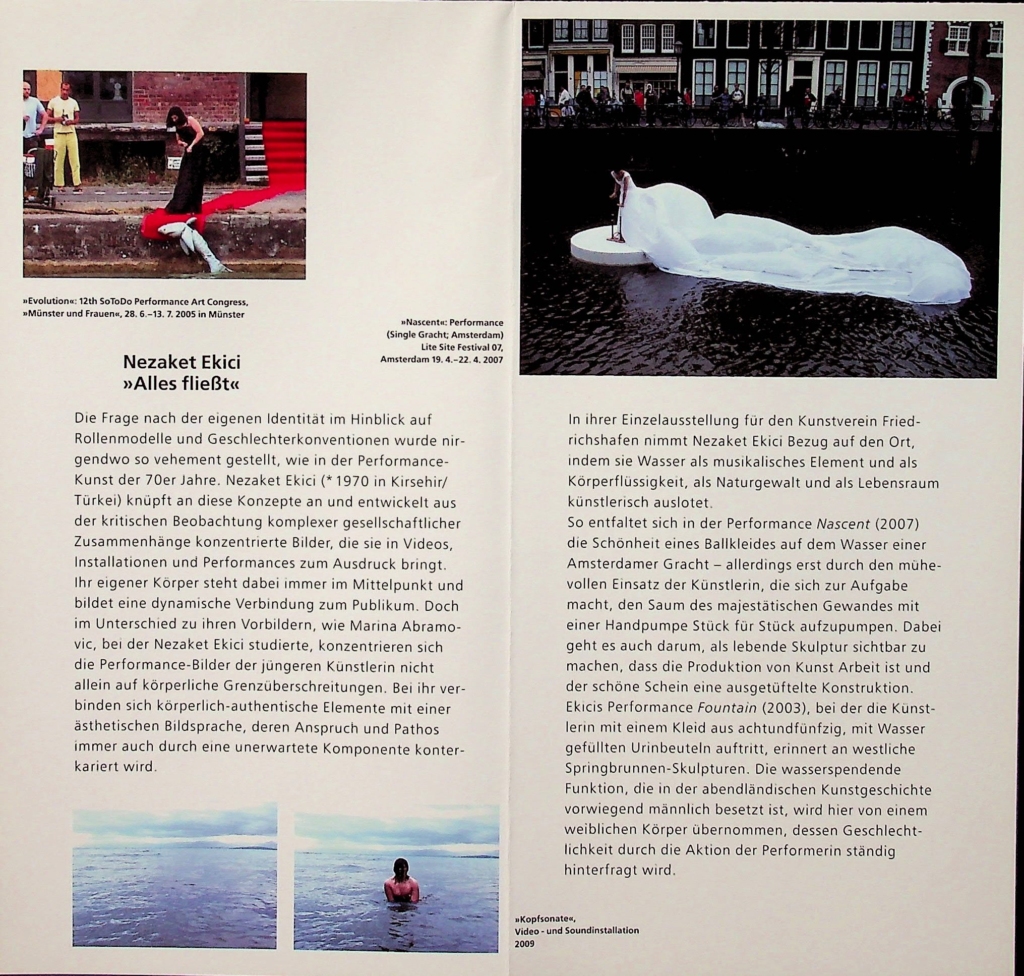

Eine ebenso eindringliche Ästhetik entfaltet sich auch in der Performance Nascent (2007), bei der die Schönheit eines Ballkleides auf dem Wasser einer Amsterdamer Gracht erst durch den mühevollen Einsatz der Künstlerin entsteht, die sich zur Aufgabe macht, den Saum des majestätischen Gewandes mit einer Handpumpe Stück für Stück aufzupumpen. Dabei geht es ihr auch darum, als lebende Skulptur sichtbar zu machen, dass die Produktion von Kunst Arbeit ist und der schöne Schein eine ausgetüftelte Konstruktion.

Und auch wenn wir das Geschehen über den Monitor nur aus der Distanz wahrnehmen: Anstrengung, Schmerz, Erschöpfung und Schwäche sind Ausdruck eines Körpers, der als künstlerisches Instrument eingesetzt wird. Das Authentische fließt ein in die künstlerische Sprache, ohne ins Private zu kippen. Denn im Unterschied zu ihren Vorbildern, wie Marina Abramovic, konzentrieren sich die Performance-Bilder der jungen Künstlerin eben nicht auf körperliche Grenzüberschreitungen. Bei ihr verbinden sich körperlich-authentische Elemente mit einer ästhetischen Bildsprache, deren Anspruch und Pathos immer auch durch eine überraschende Wendung konterkariert wird.

„Ich versuche im Betrachter Bilder entstehen zu lassen, die auf den ersten Blick einem ästhetischen Anspruch genügen.“ So die Künstlerin. „Auf den zweiten Blick jedoch präsentieren sie eine unerwartete Komponente, die den ästhetischen Anspruch zurücknimmt oder zumindest hinterfragt.“

So lässt Ekici ihrer Performance Evolution konstruierte Natur und Ästhetik aufeinander-prallen: Im schwarzen Abendkleid bewegt sich die Künstlerin auf einem roten Teppich zum Ems-Kanal in Münster. Dort zieht sie unter großem Kraftaufwand die Attrappe eines Haifischs aus dem schmutzigen Hafenwasser, um ihn dann mit einem Küchenmesser regelrecht auszuschlachten. Was sie aus dem künstlichen Fisch herausholt, ist nichts anderes als der Dreck, der sich im Hafenbecken angesammelt hat. Hier verbindet die Künstlerin unterschiedliche Aspekte auf absurde Weise miteinander: sie imitiert mit ihrem Auftritt in Abendgarderobe auf dem roten Teppich eine Art „Star“, um dann eine Tätigkeit auszuführen, in der sie völlig aus der Rolle fällt. Sie erscheint nicht mehr als das, was sie vorgegeben hat zu sein, und entlarvt auf diesem Wege ihre eigene Rolle als Konstruktion. Zugleich formuliert sie einen bösen Kommentar auf die Errungenschaften der menschlichen Evolution, in denen Natur zur Farce wird.

Ein weiteres Werk dieser Ausstellung ist Daydream Toronto, eine 40-minütige Videoarbeit, die zu einer Serie gehört, in der die Künstlerin sich an den verschiedensten Orten der Welt immer wieder im selben apricotfarbenen Cocktailkleid, auf derselben Bank vor unterschied-lichen Kulissen inszeniert hat: Hier sind es die kanadischen Niagara-Fälle, vor denen sie klassische Weiblichkeitsposen in ihrer ganzen Absurdität vorführt. Im Unterschied zu ihren kunsthistorischen Vorbildern begegnet sie uns dabei mit einem kühlen Blick, der die scheinbar verlockenden Körperbilder, mit denen sie spielt, Lügen straft. Im Hintergrund rauschen die mächtigen Wasserfälle, Schnee liegt über der Landschaft, der Wind pfeift, doch die Künstlerin erlaubt sich bei dieser Performance keine Regung. Ihr Ausdruck bleibt konzentriert, so als näme sie die Umgebung gar nicht war, in der sie sich selbst zur Schau stellt: Touristen in Daunenjacken gehen achtlos im Hintergrund vorbei, später bildet der Straßenverkehr eine lebhafte Kulisse, in der die Künstlerin vollkommen deplaziert wirkt. Indem Ekici dieses surreale Aufeinandertreffen verschiedener Welten real inszeniert, sich im luftigen Rüschenkleid extremen Temperaturen aussetzt, offenbart sie die Absurdität und Doppelbödigkeit von Weiblichkeitsbildern auf äußerst humorvolle Weise.

Was es bedeutet, Teil einer Performance von Nezaket Ekici zu sein, erlebten die Zuschauer bei der Eröffnung dieser Ausstellung, als die Künstlerin ihre Arbeit Fountain (2003 – 2010) in Szene setzte. Dabei trat sie mit einem Kleid aus achtundfünfzig, wassergefüllten Urinbeuteln auf, in dem sie sich anfangs kaum bewegen konnte. Indem sie die einzelnen Beutel nach und nach in die umstehenden Eimer entleerte, erinnerte sie an westliche Springbrunnen-Skulpturen. Ihre wasserspendende Funktion, die in der abendländischen Kunstgeschichte männlich besetzt ist, wird hier von einem weiblichen Körper übernommen, dessen Geschlechtlichkeit durch die Aktion der Performerin ständig hinterfragt wird.

Kuratorin: Dr. Andrea Jahn