Michael Sailstorfer

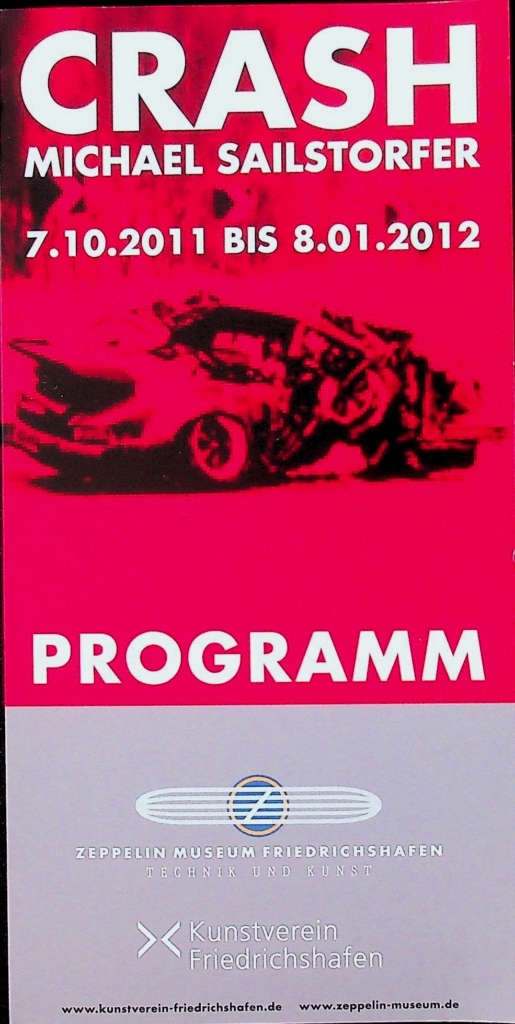

Crash

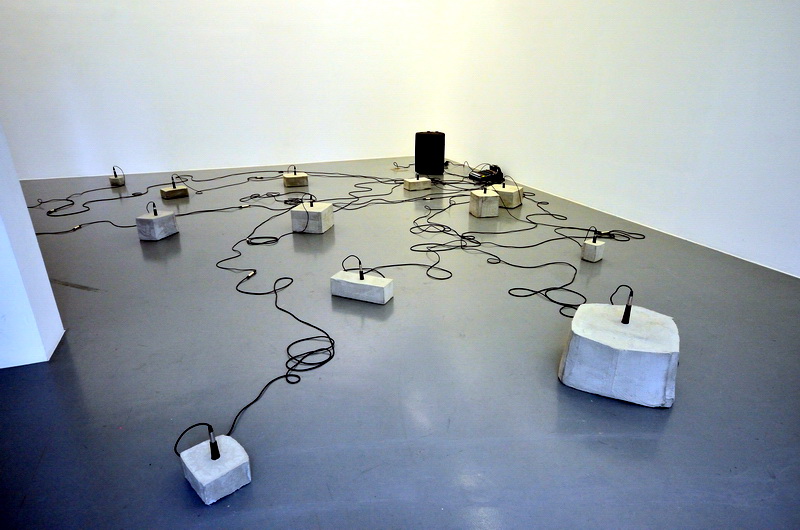

Wer den Ausstellungsraum betritt, ist mitverantwortlich für das, was dann passiert. Als Besucher betreten Sie eine Bühne, die allein durch Ihre Präsenz eine eigene, unkontrollierbare Dynamik entwickelt. Nicht von ungefähr lautet der Titel dieser Arbeit Reaktor und impliziert unter anderem das gesamte Spektrum an Gefahren und Bedrohungen, denen wir – nicht erst seit Fukushima – im atomaren Zeitalter ausgesetzt sind. Im ersten Augenblick sehen wir uns einer – scheinbar harmlosen – Ansammlung von Betonklötzen unterschiedlicher Größe gegenüber, die miteinander verkabelt und über den ganzen Boden verteilt sind. Doch schon im nächsten Moment durchdringt ein Brummen oder Dröhnen den ganzen Raum, das uns in den Magen fährt und uns völlig gefangen nimmt. Die Ursache dieses Lärms lässt sich einfach erklären: In jeden Würfel ist ein Mikrofon einbetoniert, das mit einem aktiven Lautsprecher verbunden ist. Die Betonklötze nehmen die Schwingungen des Bodens auf, und wenn sich viele Leute im Raum bewegen, verstärkt die Arbeit die Vibrationen des Gebäudes. Das heißt, Sailstorfers Reaktor erzeugt ein akustisches Bild von einem architektonischen Raum. Die Skulptur lässt ein hörbares Abbild von dem Raum entstehen, in dem sie sich befindet und reflektiert dabei zugleich die Präsenz der Besucher. Als Publikum übernehmen wir dabei eine entscheidende Rolle, denn wir erzeugen den Sound. Auf diese spannungsvolle Verbindung zwischen Raum, Installation und Betrachter kommt es dem Künstler an, denn sie wirft die Frage auf, was Skulptur sein kann, wie sie sich ausbreiten und viel mehr Raum einnehmen kann als den, den sie in materieller Hinsicht besetzt. Gleichzeitig wird auch der Körper – unser Körper – Teil der Installation, und damit auch des Raums in doppelter Hinsicht, weil wir darin physisch und akustisch präsent sind. Indem unsere Bewegungen und Schritte zwischen den Reaktor-Blöcken mittels Sound in den Raum projiziert werden, nimmt unser Körper weit mehr Raum in Anspruch als es rein physisch möglich wäre.

Damit stellt sich die Frage, ob und wo sich hier die Grenzen befinden, zwischen Kunstwerk und Raum, Kunstwerk und Betrachter, Betrachter und Raum. Das heißt, wir haben es hier mit einer Kunst zu tun, die sich nicht eingrenzen und auch nicht ignorieren lässt, wie ein Bild an der Wand oder die Statue auf einem Sockel; Sailstorfer macht Kunst, die unsere volle Aufmerksamkeit fordert und uns körperlich in Anspruch nimmt, gerade weil sie die Gegenstände unseres Alltags, unsere Fortbewegungsmittel, das Leben und damit auch die Lebensgefahr mit ins Spiel bringt.

Auf der Empore des Kunstvereins befindet sich eine weitere Installation, die von dieser Spannung Gebrauch macht. Zeit ist keine Autobahn besteht aus einem Autoreifen, der direkt an der Ausstellungswand montiert ist und von einem Elektromotor angetrieben wird. Durch den laufenden Reifen entsteht Gummiabrieb, der sich über die Ausstellungsdauer auf dem Boden ansammelt. Zugleich breitet sich während dieses Prozesses im Raum ein aufdringlicher Reifengeruch aus, der die unterschiedlichsten Assoziationen auslöst: Autorennen, Bremsmanöver, Geschwindigkeit – aber eben auch die Gefahr, die von der Maschine ausgeht, die körperliche Bedrohung, sich durch eine falsche Bewegung, eine unachtsame Berührung verletzen zu können. Dieser latenten Gefährdung sehen wir uns als Betrachter gegenüber. Der laufende Reifen als Inbegriff für den unaufhaltsamen Fortschritt, die Macht der Technik wird als Illusion vorgeführt und der Vergänglichkeit preisgegeben, denn das Reifenobjekt bleibt dazu verdammt auf der Stelle zu fahren. Durch die unaufhörliche Bewegung auf der Wand ist es dem Verschleiß ausgesetzt, bis es sich selbst zerstört.

Die Zeit spielt in Sailstorfers Werk immer eine entscheidende Rolle – und zwar nicht als lineare Achse, auf der Dinge in Folge passieren, sondern als Kreislauf, in den wir unweigerlich eingebunden sind. verweist bereits der Werktitel Zeit ist keine Autobahn darauf, dass es sich bei dieser Installation auch um eine Metapher handelt für ein Verständnis von Zeit, in dem wir durchaus mit Stoppstellen, Kreuzungen und Sackgassen rechnen müssen. Geruch und Geräusche machen uns bewusst, dass auch der von der Installation vereinnahmte Ausstellungsraum mit der Zeit Veränderungen, Verschleißerscheinungen und Geruchsspuren – also Zeichen von Leben aufweist, die sich über die räumlichen Grenzen hinweg ausdehnen und auch uns als Betrachterpublikum erfassen.

Lassen Sie sich ruhig darauf ein! Lebensgefahr besteht nicht – auch wenn sich ein Werk wie der Reaktor bisweilen lautstark ins Bewusstsein drängt. Denn schließlich ist es unsere eigene Ruhelosigkeit, die uns durch diese Installation wie ein akustischer Spiegel vorgehalten wird!

Kuratorin: Dr. Andrea Jahn